簿記2級は商工会議所が主催する公的資格であり、様々な場面で役に立ちます。就活や就職後にも取得をしておくと何かと便利な資格ですが、2020年末からネット試験が導入されました。

世間やTwitterでは、統一試験より簡単という意見が目立ちますが、実際はどうなのでしょうか?

「現在簿記2級の勉強をしている」「これからネット受験をしようと思っている」といった方は、実際にネット試験に合格した筆者がネット試験の問題難易度とその注意点を今回ご紹介していきます。

目次

簿記2級 ネット試験の難易度は?

簿記2級のネット試験は 90分間 の試験で、統一試験の120分に比べて30分短い試験時間になっています。

簿記2級の難易度ですが、個人的には 統一試験に比べて圧倒的に難易度は低いと感じました。

それは過去のデータを見ても明らかです。

このように、ネット試験の2020年12月~2021年3月の合格率は46.6%、2021年4月~6月の合格率は44.8%と高くなっていることがわかります。

ネット試験の特性上いつでも好きな時に受験できるため、必然的に合格率が上がっているのだと推測できます。それに加えて、90分に短縮されたことによる難易度の低下も1つの要因でしょう。

どういった面で下がったのかというと、やっかいな仕訳や設問が出題されづらくなったという点です。

どの問題も例題レベルの問題で、しかも統一試験を参考にした過去問ベースで作成されているように感じました。

私は統一試験の過去問を12回分解きましたが、ネット試験で出題されたすべての問題の作りや解き方は、過去問集で掲載されていた形式に酷似していました。 (たまたまかもしれませんが...)

しかし、問題の出題範囲が狭くなったわけではなく、やっかいな連結会計などは出るといった状況です。

筆者の周りでも不合格の人は複数いましたので、しっかりと対策することは統一試験同様です。

試験当日の流れと問題構成

試験当日の流れ

- 身分証等で受付

- パスワードが書かれた紙+白紙2枚+ボールペン1本が配布される

- しばらく待機

- 名前を呼ばれたら係の人についていき、指定されたコンピューターでパスワードを入力し試験スタート

電卓は持参なので、My電卓は持っていきましょう。また、身分証も必要です。(本人確認の際に使用します)

個人的に鼻炎であるため、点鼻薬の持ち込みも出来ました。(常備薬を持ち込む際は必ず係の人にその旨を伝えましょう)

消しゴムや自分で持ってきたペンは一切使えませんので、ご注意ください。

なので、受験鉛筆のような持参したものは、残念ながら使用できません。

会場が貸し出してくれるボールペン1本で勝負です。

当時の問題構成

【第1問】仕訳5問

【第2問】株主資本等変動計算書

【第3問】損益計算書の作成

【第4問】仕訳3問と単純個別原価計算

【第5問】直接原価計算と全部原価計算の損益計算書

問題構成の特徴としては、第4問が(1)(2)と小問2題に分かれています。

(1)が工業簿記に関する仕訳問題と、(2)が個別原価計算から標準原価計算に関する問題が出題されます。

その他の構成は今までの統一試験と同じような構成になっています。

筆者が解いた問題の順番

- 【第4問】

- 【第5問】

- 【第1問】

- 【第2問】

- 【第3問】

簿記2級は工業簿記が商業簿記に比べて解きやすいといった通説があり、工業簿記の得点は全体で40%分あります。

それは筆者も学習途中に実感したので、いいスタートが切れるように、自信のある工業簿記から解いていきました。

それぞれ解く順番は自由なので、ベストなパフォーマンスが出せるような解き順を自身で見つけることをおすすめします。

合否結果

合否は試験終了後に画面に表示されます。そして「印刷」と表示されたボタンを押せば、受付でその結果が書かれた用紙を渡してくれます。

その紙に印刷してあるQRコードをスマホ等で読み取ると、PDF合格証をダウンロードすることができます。

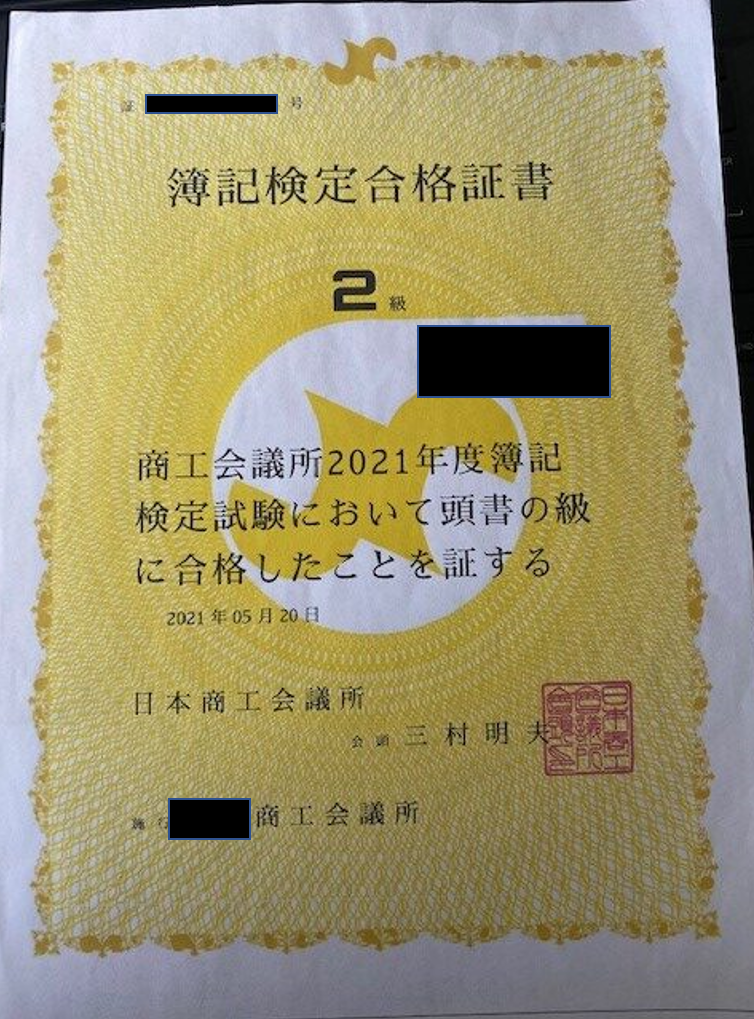

以下がそのPDF合格証を印刷したものです。

しっかりした合格証ではなくて家で印刷するしかないので、かなり安物感はあります。

点数が書かれた紙は、大学の補助金申請の時に提出してしまって現在は手元にありませんが、筆者の点数は86点でした。

試験を受ける際の注意点

ここでは筆者が感じたネット試験特有の注意点をお伝えしていきます。

書き込めない

これは個人的に最も不便に感じた点です。

問題に直接書き込んだり、計算したところに記をつける行為は一切できません。

よって、プリント用紙に簡単な図を書いて解きやすくしたり、略語を使うなどして工夫する必要があると思います。普段からなるべく問題用紙に書き込まない演習を心がけると良いでしょう。

仕訳などを書き込んで解く癖のある方は、頭の中で仕訳できるようにすれば、時短になると思います。

目が忙しくなる

「目が忙しい」っていったい何を言ってるんだと思われるかもしれませんが、

手元に計算用紙があって問題が画面上にあるので、何回も手元を見たり画面を見たりと割と目が忙しいです。

それはどうしようもありませんが、あらかじめそのような状況を想定しておくことも大事です!

お手洗いは済ませておこう

お手洗いを済ませるのは大事なイベントの際には、必須なので必ずトイレに行っておきましょう。会場によっては、係の人が近くにいない場合もあると思います。(僕の場合がそうでした)

そういった場合、手を挙げて係の人に気付いてもらえないので、我慢できなくなったらパソコンブースから脱走せざるを得ません。

そうならないためにも、念のためお手洗いは済ませておきましょう。

タイムリミットで焦らないように

パソコンテストは基本何でもそうですが、画面上に残り時間が常に表示されています。

それが気になったり焦ってしまいがちですが、しっかりと自分のペースを維持できるようにしておきましょう。

「ネット試験だから最悪不合格でもまた受けれるし~」くらいの気持ちの方が心に余裕ができると思います。

【番外編】知って得する情報

ここで少しだけアドバイスしておきます。(そんなの知ってる!ってなったらすみません...)

簿記のネット試験では、テンキーを用いた数字入力しか行いません。ということは、仕訳は選択式です。

統一試験では冒頭で与えられた勘定科目欄から選び出して回答していましたが、ネット試験は「借方」と「貸方」それぞれから勘定科目を選択していきます。

選択肢の数もそこまで多くなく選びやすいです。わからなくなったら、その選択肢から吟味してみましょう!これがあるとないのとでは全く解答スピードが違ってきます!

また、合計金額などは自動計算です。

損益計算書などでは、入力した数字をコンピューターが自動で計算してくれるので、受験者は必要な計算に神経を集中させることができます。

知って得する情報

- 仕訳は選択肢から選べる!

- 合計金額は自動計算してくれる!

まとめ|落ち着いて試験に臨もう!

以上が筆者がネット試験に挑んで感じた注意点やアドバイスでした。

先程も少し述べましたが、「落ちてもまた受ければいいし!!」のスタンスで挑んでみましょう。

「絶対合格するぞ!!」といった気持ちもとても大切ですが、熱が入りすぎて十分な力が発揮できないのは、とても勿体ないです。

リラックスした状態で受験すればきっと良いパフォーマンスが出せるでしょう。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!